【熱門話題】時光深處,樂聲如初——曠世回聲:梵志登、穆恩與ESO

2025.05.21|發稿單位/長榮交響樂團

音樂是時間的藝術,歷史長河中,無數作品在誕生當下未必受人重視,卻在歲月流轉中越陳越香,成為無可取代的經典。本場音樂會由國際知名指揮家梵志登(Jaap van Zweden)領軍長榮交響樂團,攜手新生代鋼琴巨星阿森尼.穆恩(Arsenii Moon),演繹兩部經典之作:莫札特的C小調鋼琴協奏曲,與馬勒的第一號交響曲《巨人》。這場令人期待的音樂會,將於6月27日、28日分別於新竹市文化局演藝廳音樂廳與基隆表演藝術中心演藝廳演出。

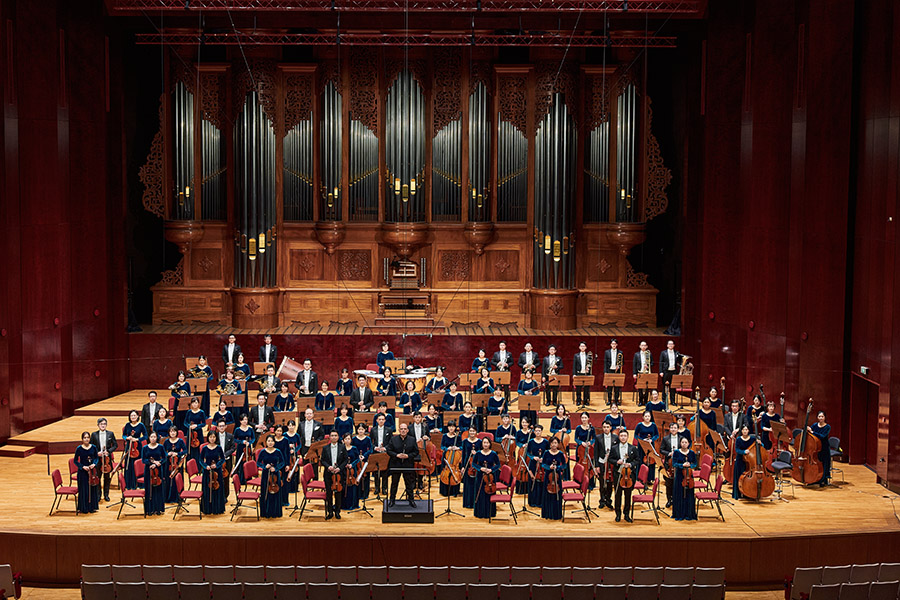

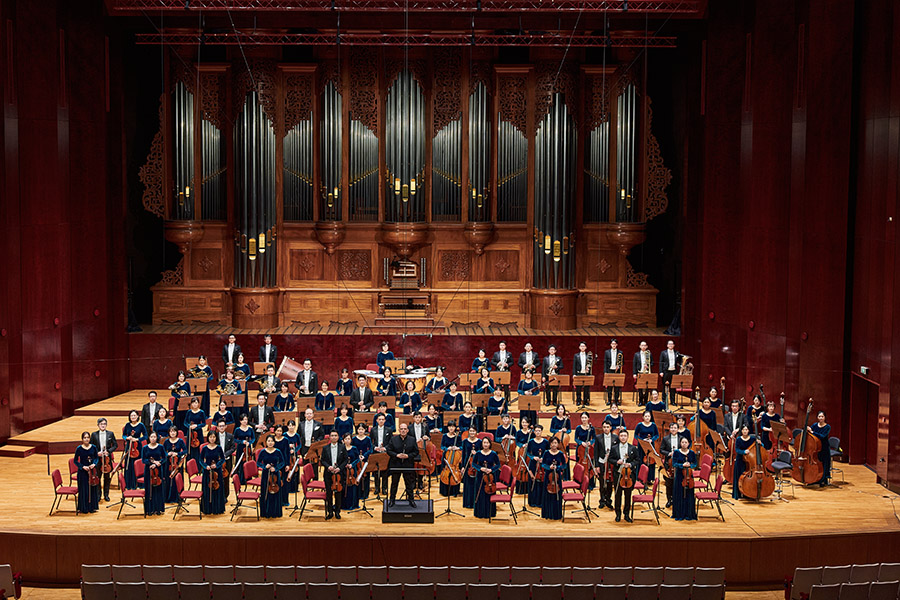

▲ 2024年11月25日梵志登首次指揮長榮交響樂團於國家音樂廳演出(圖|長榮交響樂團 提供)

莫札特一生共創作二十七首鋼琴協奏曲,其中僅有兩首以小調寫成,C小調第24號鋼琴協奏曲正是其中之一。小調基底賦予協奏曲嚴肅與悲劇性,在莫札特的作品中相對罕見,展現他在情感表達與音樂建構上的高度成熟。第一樂章以嚴謹的奏鳴曲式呈現,以濃重的陰影開場,嚴肅中不失莫札特獨有的淘氣感,充滿活潑的戲劇性。第二樂章以降E大調展開,為觀眾帶來短暫的明亮安寧,與上一樂章形成明顯對比,憂鬱的陰影卻未曾遠離。最終樂章重返C小調,為主題與八個變奏的形式,莫札特對結構與音樂表情的高度掌握在此表現得淋漓盡致,最終結尾段落更是充滿戲劇張力,在觀眾心中留下未竟的思索。

將於本場音樂會詮釋此曲的鋼琴家阿森尼.穆恩(Arsenii Moon)是2023年布索尼國際鋼琴大賽首獎得主,同時榮獲該賽事最高榮譽「阿圖羅・米開朗基利獎」(Arturo Benedetti Michelangeli Award)——此獎項僅在評審團全體一致通過的情況下才會頒發,近三十年來,穆恩是唯一一位在賽事中獲得此獎的參賽者。年輕的新秀頭角崢嶸,在他的指下,細膩情感與戲劇張力完美平衡。創作此曲時,莫札特到底在想些什麼?透過穆恩的詮釋,觀眾將深刻感受音符中隱藏的微妙情感,彷彿置身心靈的獨白。

▲鋼琴家穆恩(圖|長榮交響樂團 提供)

相對於優雅秀麗的莫札特鋼琴協奏曲,下半場曲目:D大調第一號交響曲《巨人》則是關於生命、自然與人類存在的壯麗敘事。作曲家馬勒以讓.保羅(Jean Paul)的小說《Titan》為靈感,發想出結構大膽、語言新穎的交響作品。其音樂思想令人聯想起貝多芬作品中的英雄主義,然而馬勒的處理方式更加宏大、複雜,涵蓋了對自然與生命的思索。開場的《Langsam. Schleppend》以神秘寂靜的自然聲響鋪陳,如同黎明破曉,萬物甦醒。第二樂章為典型的奧地利鄉村舞曲(Ländler),粗獷鮮活,展現馬勒對民間音樂素材的喜愛。第三樂章以兒歌《法蘭德斯的雅克》改編為小調的「葬禮進行曲」,營造出幽默與荒謬交織的場景感,象徵死亡、憂鬱與諷刺的交會。而最後一樂章《Stürmisch bewegt》則是情感與張力的總爆發,從地獄般的混沌直衝光明與凱旋,如英雄浴火重生,昂然走向未來。

此作完成於馬勒二十九歲之時,首演於1889年的布達佩斯。雖然首演反應冷淡,卻立下馬勒交響語言的雛形——融合聲樂性、敘事性、哲學思索與世界觀,並散發著不可思議的淡淡青春氣息,開啟了馬勒交響世界的第一道門。由當代最具影響力的指揮之一——梵志登領軍,搭配長榮交響樂團的堅實演奏力,我們將感受馬勒交響世界的壯闊與莫札特細膩的內在。藝術如何超越時代沉澱為永恆,相信觀眾心中自有體會。

在創作作品的當下,作曲家心中是否有著青史留名的慾望,抑或只是抒發當下所思所想?莫札特雖受僱於人,然而他的筆下情感真摯,不吝於流露「我此刻想說的、想表達的」;身處後期浪漫的馬勒,則帶著「我想創造一種永恆之作」的使命感,雖知道自己的作品不易被當世所接受,卻仍堅信「我的時代終將來臨」。無論基於何種心態,真正的天才之作從不怕與時間共舞。透過音樂會《曠世回聲——梵志登、穆恩與ESO》,我們將觸及兩位大師的心聲,體會人間煙火如何鍛造成永恆的光芒。讓我們與穆恩、梵志登與長榮交響樂團一同走入曠世回聲,細聽那穿越百年、仍舊打動世人的樂章。

▲主圖 指揮大師梵志登(圖|長榮交響樂團 提供)

音樂是時間的藝術,歷史長河中,無數作品在誕生當下未必受人重視,卻在歲月流轉中越陳越香,成為無可取代的經典。本場音樂會由國際知名指揮家梵志登(Jaap van Zweden)領軍長榮交響樂團,攜手新生代鋼琴巨星阿森尼.穆恩(Arsenii Moon),演繹兩部經典之作:莫札特的C小調鋼琴協奏曲,與馬勒的第一號交響曲《巨人》。這場令人期待的音樂會,將於6月27日、28日分別於新竹市文化局演藝廳音樂廳與基隆表演藝術中心演藝廳演出。

▲ 2024年11月25日梵志登首次指揮長榮交響樂團於國家音樂廳演出(圖|長榮交響樂團 提供)

莫札特一生共創作二十七首鋼琴協奏曲,其中僅有兩首以小調寫成,C小調第24號鋼琴協奏曲正是其中之一。小調基底賦予協奏曲嚴肅與悲劇性,在莫札特的作品中相對罕見,展現他在情感表達與音樂建構上的高度成熟。第一樂章以嚴謹的奏鳴曲式呈現,以濃重的陰影開場,嚴肅中不失莫札特獨有的淘氣感,充滿活潑的戲劇性。第二樂章以降E大調展開,為觀眾帶來短暫的明亮安寧,與上一樂章形成明顯對比,憂鬱的陰影卻未曾遠離。最終樂章重返C小調,為主題與八個變奏的形式,莫札特對結構與音樂表情的高度掌握在此表現得淋漓盡致,最終結尾段落更是充滿戲劇張力,在觀眾心中留下未竟的思索。

將於本場音樂會詮釋此曲的鋼琴家阿森尼.穆恩(Arsenii Moon)是2023年布索尼國際鋼琴大賽首獎得主,同時榮獲該賽事最高榮譽「阿圖羅・米開朗基利獎」(Arturo Benedetti Michelangeli Award)——此獎項僅在評審團全體一致通過的情況下才會頒發,近三十年來,穆恩是唯一一位在賽事中獲得此獎的參賽者。年輕的新秀頭角崢嶸,在他的指下,細膩情感與戲劇張力完美平衡。創作此曲時,莫札特到底在想些什麼?透過穆恩的詮釋,觀眾將深刻感受音符中隱藏的微妙情感,彷彿置身心靈的獨白。

▲鋼琴家穆恩(圖|長榮交響樂團 提供)

相對於優雅秀麗的莫札特鋼琴協奏曲,下半場曲目:D大調第一號交響曲《巨人》則是關於生命、自然與人類存在的壯麗敘事。作曲家馬勒以讓.保羅(Jean Paul)的小說《Titan》為靈感,發想出結構大膽、語言新穎的交響作品。其音樂思想令人聯想起貝多芬作品中的英雄主義,然而馬勒的處理方式更加宏大、複雜,涵蓋了對自然與生命的思索。開場的《Langsam. Schleppend》以神秘寂靜的自然聲響鋪陳,如同黎明破曉,萬物甦醒。第二樂章為典型的奧地利鄉村舞曲(Ländler),粗獷鮮活,展現馬勒對民間音樂素材的喜愛。第三樂章以兒歌《法蘭德斯的雅克》改編為小調的「葬禮進行曲」,營造出幽默與荒謬交織的場景感,象徵死亡、憂鬱與諷刺的交會。而最後一樂章《Stürmisch bewegt》則是情感與張力的總爆發,從地獄般的混沌直衝光明與凱旋,如英雄浴火重生,昂然走向未來。

此作完成於馬勒二十九歲之時,首演於1889年的布達佩斯。雖然首演反應冷淡,卻立下馬勒交響語言的雛形——融合聲樂性、敘事性、哲學思索與世界觀,並散發著不可思議的淡淡青春氣息,開啟了馬勒交響世界的第一道門。由當代最具影響力的指揮之一——梵志登領軍,搭配長榮交響樂團的堅實演奏力,我們將感受馬勒交響世界的壯闊與莫札特細膩的內在。藝術如何超越時代沉澱為永恆,相信觀眾心中自有體會。

在創作作品的當下,作曲家心中是否有著青史留名的慾望,抑或只是抒發當下所思所想?莫札特雖受僱於人,然而他的筆下情感真摯,不吝於流露「我此刻想說的、想表達的」;身處後期浪漫的馬勒,則帶著「我想創造一種永恆之作」的使命感,雖知道自己的作品不易被當世所接受,卻仍堅信「我的時代終將來臨」。無論基於何種心態,真正的天才之作從不怕與時間共舞。透過音樂會《曠世回聲——梵志登、穆恩與ESO》,我們將觸及兩位大師的心聲,體會人間煙火如何鍛造成永恆的光芒。讓我們與穆恩、梵志登與長榮交響樂團一同走入曠世回聲,細聽那穿越百年、仍舊打動世人的樂章。

▲主圖 指揮大師梵志登(圖|長榮交響樂團 提供)

節目資訊與購票

首次臺灣演出。-照片版權Simon-Fowler-_-Sony-Classique,衛武營國家藝術文化中心提供。_-265x176.jpg)