【熱門話題】極光之下聆聽心音——后正宇、柳愛莎與ESO:西貝流士小提琴協奏曲

2025.08.01|發稿單位/長榮交響樂團

西貝流士的冰雪詩篇遇上舒曼熱烈的生命樂章,音樂將如何書寫孤獨與情感的邊界?在長榮交響樂團的音樂會「后正宇、柳愛莎與ESO:西貝流士小提琴協奏曲」中,將同場呈現西貝流士的交響詩《波赫約拉的女兒》與著名的D小調小提琴協奏曲,下半場則演出舒曼的D小調第四號交響曲。本次特邀臺裔美籍指揮家后正宇及小提琴家柳愛莎共演。讓兩位分屬北歐與德意志的古典作曲家在舞台上相遇,為觀眾帶來兩種截然不同的內在情感與想像地景。

指揮家后正宇自2025年起受邀擔任長榮交響樂團協同指揮。他曾接受芬蘭指揮大師約瑪.帕努拉(Jorma Panula)指導,承襲北歐學派強調節奏感與結構清晰的指揮傳統,在北歐音樂的詮釋上,展現出深厚的理解與詩意的掌控。本次音樂會由西貝流士作品《波赫約拉的女兒》揭開序幕,這部交響詩取材自芬蘭民族史詩《卡勒瓦拉》(Kalevala),《卡勒瓦拉》由大量民歌組成,從傳統的芬蘭創世神話開始,講述了大地、天空、動植物的創造,是芬蘭語文學的重要著作。西貝流士曾潛心研究這部作品,他的許多音樂皆以此部史詩為靈感,如《藍敏凱寧組曲》(Lemminkäinen Suite, Op. 22)、《塔比歐拉》(Tapiola, Op. 112),以及本次演出的《波赫約拉的女兒》。這首交響詩描述主角萬奈摩寧(Väinämöinen)向極北地帶波赫約拉(Pohjola)尋求新娘的過程。以沉鬱低聲的弦樂與銅管開場,仿若曠野的雲霧,也像高不可攀的北方少女。逐漸活躍、擴張的管弦樂則對應傳說中的試煉場景,音樂在孤寂情緒中漸漸淡出,回歸沈靜,如同英雄最終未能如願,在夜色中繼續遠行。

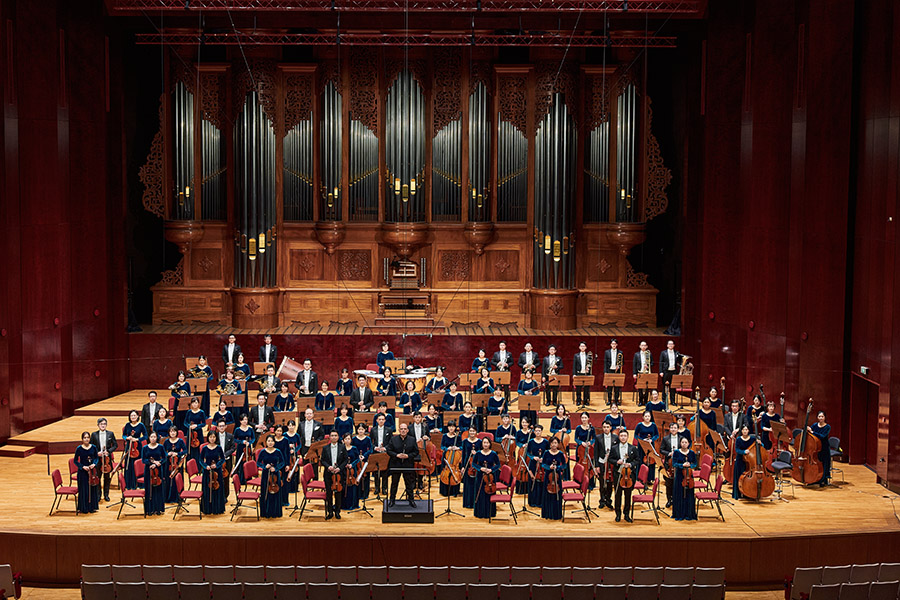

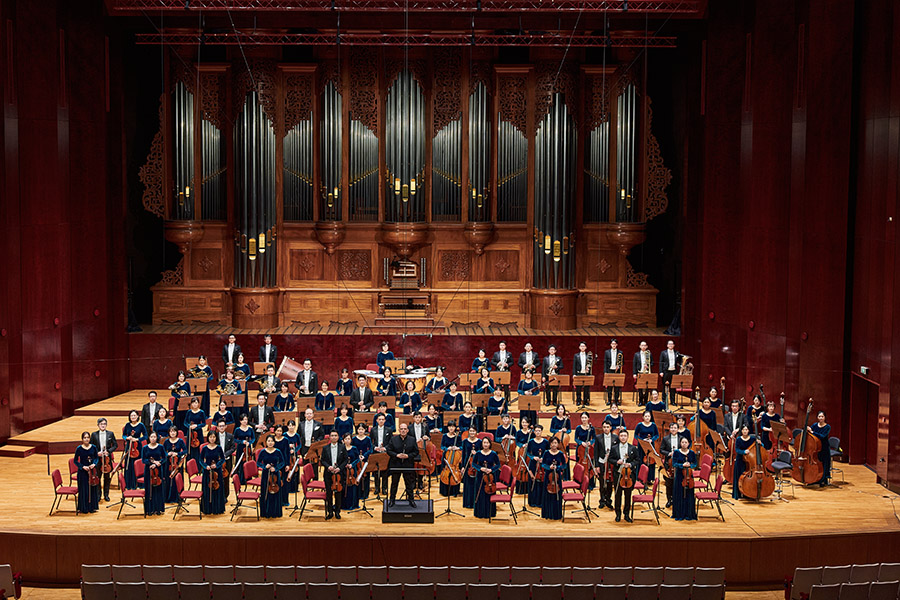

▲2024年11月25日梵志登首次指揮長榮交響樂團於國家音樂廳演出(圖|長榮交響樂團提供)

西貝流士善用動機發展與管弦色彩,讓音樂如敘事詩般展開。在濃厚的芬蘭神話氛圍後,接下來由小提琴家柳愛莎帶來西貝流士著名的D小調小提琴協奏曲。這首兼具浪漫主義情感厚度與北歐冷峻風格的樂曲是西貝流士唯一的小提琴作品,也是他最受歡迎的作品之一,宛如結冰湖面下燃燒的火焰,帶領聽眾進入另一層次的孤獨與熱情。

柳愛莎為2010年西貝流士國際小提琴比賽獲獎者,當時年僅十六歲,是該賽事史上最年輕的獲獎者之一。這首《D小調小提琴協奏曲》正是該賽事的核心曲目,被視為衡量演奏者技術實力、音樂詮釋與個人風格的重要試金石。能在如此年輕之齡從眾多參賽者中脫穎而出,足見她出色的演奏技巧與過人的藝術敏感度。如今有機會再度聆聽柳愛莎演繹這首成就她演奏生涯的重要作品,令人期待經歷時光淬煉的她,將帶來更深邃、成熟且飽含情感層次的表現。

▲小提琴家柳愛莎(圖|長榮交響樂團 提供)

西貝流士的音樂凝練而具有北歐式的詩性,下半場延續著同個調性,長榮交響樂團將重心緩緩轉向,走出雪地,步入舒曼的心靈之室。《D小調第四號交響曲》,是作曲家直指人心的作品,柔美與熱情之間,閃動著浪漫主義的動人光芒。

儘管標示著「第四號」,但其實這首交響曲有著「雙重誕生」的獨特歷史。它原本是舒曼創作於1841 年的第二首交響曲,然而這第一版本未獲出版社青睞,直到十年後,他才以較厚重的配器重新修改,並在1851年正式出版。

全曲由四個樂章組成,中間無間斷地接續演出,既有室內樂般精緻縝密的結構,也有著交響詩的氣質。在此作中,舒曼著重主題動機的統一與變化發展,每一樂章彼此呼應、互相滲透,並未採用一般的「快-慢-快」對比模式,而更接近文學作品的敘事結構:由神秘開場、逐步推進、經過情緒轉折,最後抵達光明結尾。對習慣古典交響曲起伏感的聽眾而言,這部作品可能顯得較為內斂,然而此曲精妙之處,在於整體敘事的流暢性。弦樂的推進、木管色彩的點綴、內聲部推進與節奏彈性的處理,都考驗著樂團與指揮的技術。不以規模取勝,而以情感深度與結構巧思打動人心。

從西貝流士刻畫的芬蘭神話以始,到舒曼交響詩式的樂章收尾。這場音樂會帶領觀眾穿越長長的路,勾勒出既外放又內省的音樂體驗。無論是柳愛莎對西貝流士小提琴協奏曲的再詮釋,還是后正宇對北歐風情與舒曼浪漫精神的探索,都是不容錯過的看點。「后正宇、柳愛莎與ESO:西貝流士小提琴協奏曲」音樂會將於9月12日晚間七點半及9月14日下午兩點半,分別在臺北國家音樂廳與高雄的衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。相信這奇妙的曲目組合將帶來餘韻綿長的演出,並在觀眾心中留下私密廣袤的共鳴場域,有寒光閃爍的冰湖,也有不滅的情感之火,靜靜燃燒。

▲主圖 指揮家后正宇(圖|長榮交響樂團提供)

西貝流士的冰雪詩篇遇上舒曼熱烈的生命樂章,音樂將如何書寫孤獨與情感的邊界?在長榮交響樂團的音樂會「后正宇、柳愛莎與ESO:西貝流士小提琴協奏曲」中,將同場呈現西貝流士的交響詩《波赫約拉的女兒》與著名的D小調小提琴協奏曲,下半場則演出舒曼的D小調第四號交響曲。本次特邀臺裔美籍指揮家后正宇及小提琴家柳愛莎共演。讓兩位分屬北歐與德意志的古典作曲家在舞台上相遇,為觀眾帶來兩種截然不同的內在情感與想像地景。

指揮家后正宇自2025年起受邀擔任長榮交響樂團協同指揮。他曾接受芬蘭指揮大師約瑪.帕努拉(Jorma Panula)指導,承襲北歐學派強調節奏感與結構清晰的指揮傳統,在北歐音樂的詮釋上,展現出深厚的理解與詩意的掌控。本次音樂會由西貝流士作品《波赫約拉的女兒》揭開序幕,這部交響詩取材自芬蘭民族史詩《卡勒瓦拉》(Kalevala),《卡勒瓦拉》由大量民歌組成,從傳統的芬蘭創世神話開始,講述了大地、天空、動植物的創造,是芬蘭語文學的重要著作。西貝流士曾潛心研究這部作品,他的許多音樂皆以此部史詩為靈感,如《藍敏凱寧組曲》(Lemminkäinen Suite, Op. 22)、《塔比歐拉》(Tapiola, Op. 112),以及本次演出的《波赫約拉的女兒》。這首交響詩描述主角萬奈摩寧(Väinämöinen)向極北地帶波赫約拉(Pohjola)尋求新娘的過程。以沉鬱低聲的弦樂與銅管開場,仿若曠野的雲霧,也像高不可攀的北方少女。逐漸活躍、擴張的管弦樂則對應傳說中的試煉場景,音樂在孤寂情緒中漸漸淡出,回歸沈靜,如同英雄最終未能如願,在夜色中繼續遠行。

▲2024年11月25日梵志登首次指揮長榮交響樂團於國家音樂廳演出(圖|長榮交響樂團提供)

西貝流士善用動機發展與管弦色彩,讓音樂如敘事詩般展開。在濃厚的芬蘭神話氛圍後,接下來由小提琴家柳愛莎帶來西貝流士著名的D小調小提琴協奏曲。這首兼具浪漫主義情感厚度與北歐冷峻風格的樂曲是西貝流士唯一的小提琴作品,也是他最受歡迎的作品之一,宛如結冰湖面下燃燒的火焰,帶領聽眾進入另一層次的孤獨與熱情。

柳愛莎為2010年西貝流士國際小提琴比賽獲獎者,當時年僅十六歲,是該賽事史上最年輕的獲獎者之一。這首《D小調小提琴協奏曲》正是該賽事的核心曲目,被視為衡量演奏者技術實力、音樂詮釋與個人風格的重要試金石。能在如此年輕之齡從眾多參賽者中脫穎而出,足見她出色的演奏技巧與過人的藝術敏感度。如今有機會再度聆聽柳愛莎演繹這首成就她演奏生涯的重要作品,令人期待經歷時光淬煉的她,將帶來更深邃、成熟且飽含情感層次的表現。

▲小提琴家柳愛莎(圖|長榮交響樂團 提供)

西貝流士的音樂凝練而具有北歐式的詩性,下半場延續著同個調性,長榮交響樂團將重心緩緩轉向,走出雪地,步入舒曼的心靈之室。《D小調第四號交響曲》,是作曲家直指人心的作品,柔美與熱情之間,閃動著浪漫主義的動人光芒。

儘管標示著「第四號」,但其實這首交響曲有著「雙重誕生」的獨特歷史。它原本是舒曼創作於1841 年的第二首交響曲,然而這第一版本未獲出版社青睞,直到十年後,他才以較厚重的配器重新修改,並在1851年正式出版。

全曲由四個樂章組成,中間無間斷地接續演出,既有室內樂般精緻縝密的結構,也有著交響詩的氣質。在此作中,舒曼著重主題動機的統一與變化發展,每一樂章彼此呼應、互相滲透,並未採用一般的「快-慢-快」對比模式,而更接近文學作品的敘事結構:由神秘開場、逐步推進、經過情緒轉折,最後抵達光明結尾。對習慣古典交響曲起伏感的聽眾而言,這部作品可能顯得較為內斂,然而此曲精妙之處,在於整體敘事的流暢性。弦樂的推進、木管色彩的點綴、內聲部推進與節奏彈性的處理,都考驗著樂團與指揮的技術。不以規模取勝,而以情感深度與結構巧思打動人心。

從西貝流士刻畫的芬蘭神話以始,到舒曼交響詩式的樂章收尾。這場音樂會帶領觀眾穿越長長的路,勾勒出既外放又內省的音樂體驗。無論是柳愛莎對西貝流士小提琴協奏曲的再詮釋,還是后正宇對北歐風情與舒曼浪漫精神的探索,都是不容錯過的看點。「后正宇、柳愛莎與ESO:西貝流士小提琴協奏曲」音樂會將於9月12日晚間七點半及9月14日下午兩點半,分別在臺北國家音樂廳與高雄的衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。相信這奇妙的曲目組合將帶來餘韻綿長的演出,並在觀眾心中留下私密廣袤的共鳴場域,有寒光閃爍的冰湖,也有不滅的情感之火,靜靜燃燒。

▲主圖 指揮家后正宇(圖|長榮交響樂團提供)

節目資訊與購票