【熱門話題】台北室內合唱團《遺落世事—鮑恆毅的浪漫主義》——浪漫與當代的心靈探索

2025.05.07|發稿單位/台北室內合唱團

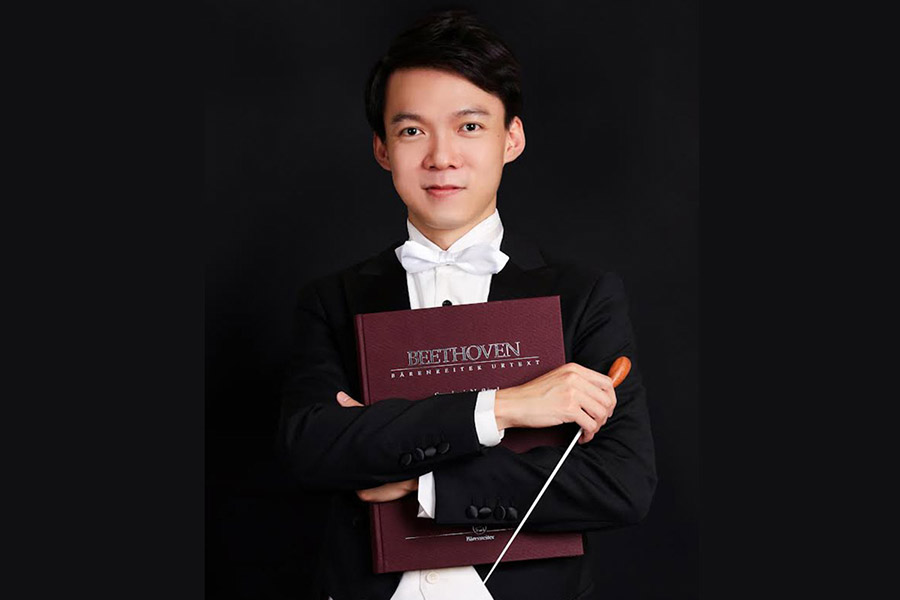

生活在這個快速變化的世界,您是否偶爾心累,想找個地方靜一靜?台北室內合唱團將在5月28日(三)晚上七點半,於國家音樂廳帶來《遺落世事—鮑恆毅的浪漫主義》音樂會,邀請到近年相當活躍的旅奧指揮家鮑恆毅擔任客席指揮,並和鋼琴家王乃加、豎琴家曾韋晴合作,以馬勒觸動人心的名作〈我與世界失去聯繫〉為主軸,精選橫跨百年的浪漫主義選曲和當代合唱委託創作,探索深刻的浪漫主義哲思,期盼在不太安定的時代,透過音樂找到靜下來和往前走的力量。

面對後疫情時代的挑戰、國際局勢的變動,以及日常生活中躲不開的壓力和困惑,指揮鮑恆毅觀察到人們普遍的不安和疏離。「生命中的各個階段,從青澀的夢想,隨著日漸成長背負的新壓力,工作中的各類挑戰與無盡煩惱,抑或是每段關係、每個家庭中的不同課題,人類內心總有悄然無聲的憂慮伴隨,在無數的困惑與掙扎中前行。」基於這樣的體會策劃音樂會的曲目,希望呈現「困境和希望、信仰之間的衝突和融合」。整場音樂會以浪漫主義時期作品豐沛的情感為主軸——就像舒曼說的:「音樂的藝術是最高的藝術,因為它能夠表達靈魂中最深刻的情感。」(Die Kunst der Musik ist die höchste Kunst, weil sie die tiefsten Empfindungen der Seele ausdrücken kann.)——同時把這些經典和當代作曲家的回應放在一起,邀請聽眾一同感受音樂裡描繪的不安和矛盾,並在當中找找看,個人內心世界和外在現實怎麼連結,最終還是能抱著希望,去追尋從沒真正遺落的美好。

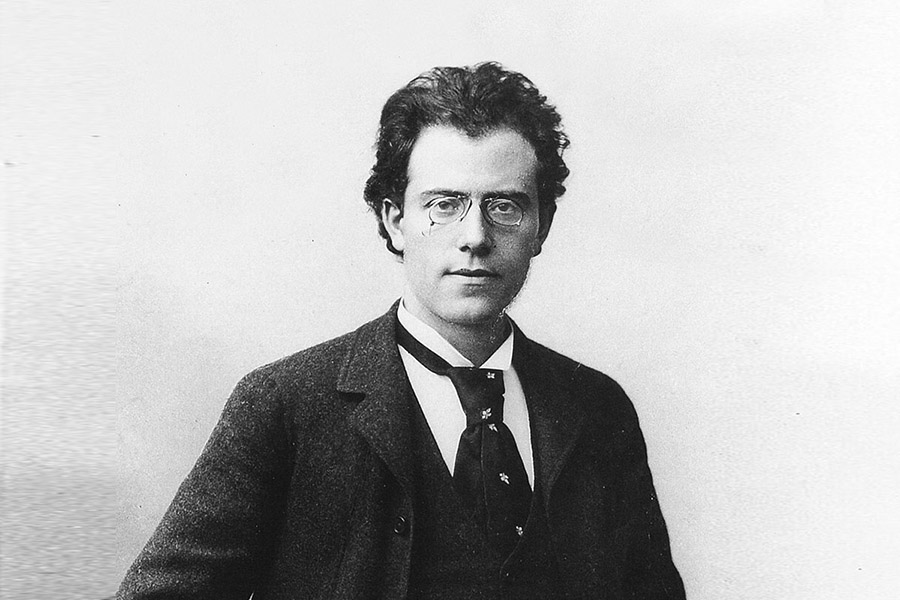

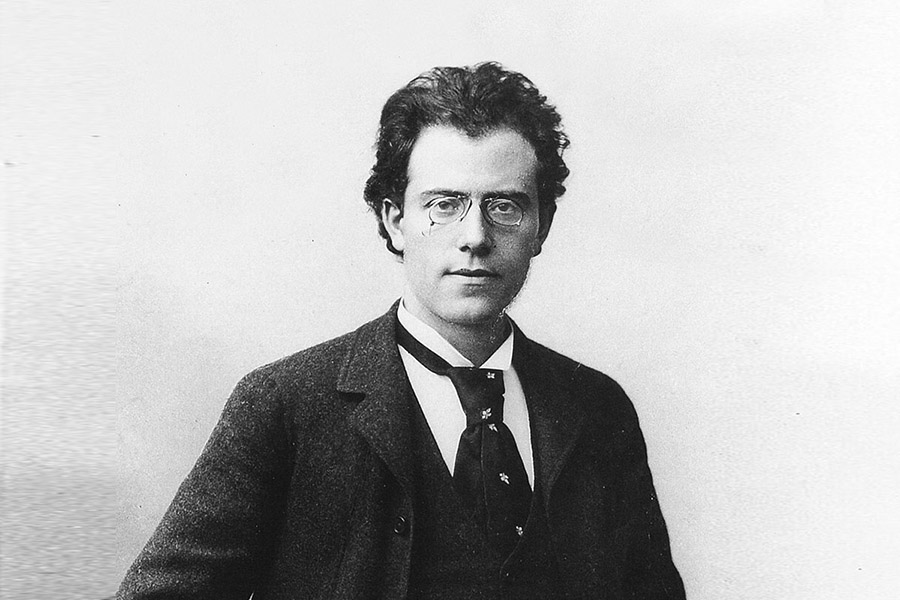

作為整場音樂會靈魂之作,馬勒根據詩人呂克特 (Friedrich Rückert) 同名詩作譜寫的這首藝術歌曲,可以說是他最貼近內心、最深刻的作品之一。創作當時,馬勒經歷了身心的巨大掙扎,作品彷彿是心境的直接寫照——並非完全絕望,而是帶著些許疲憊,選擇暫時離開世界的喧囂,回到屬於個人的「寧靜領域」。「我已向塵囂死去」,詩裡寫道,「我獨自活在我的天上,活在我的愛裡,活在我的歌裡。」 這樣的「遺落」,其實是對內在世界、對藝術創作的全然投入和回歸。透過當代合唱編曲大師戈特瓦爾德 (Clytus Gottwald) 改編的無伴奏合唱版本,以純粹的人聲,細膩呈現原曲的幽微情感和深邃意境。

▲作曲家馬勒(圖|wiki照片)

▲作曲家馬勒(圖|wiki照片)

而身為浪漫主義代表人物的布拉姆斯 (Johannes Brahms),音樂會選了作品92中的〈噢,美麗之夜〉 (O schöne Nacht) 和〈暮之歌〉 (Abendlied)。前者以綿長的旋律描繪月光柔美的夏夜景色;後者則在日夜交替之間,細膩捕捉了喜悅和憂傷悄然淡去、最終安然進入夢鄉的寧靜心情,體現了浪漫主義音樂對自然風景、個人情感和生命思考的深刻關注。

長期致力於當代合唱音樂的台北室內合唱團,這次也委託國內外三位作曲家,創作全新的世界首演作品。台灣作曲家林芳宜的〈破折號〉,巧妙地融合了拉丁文經文歌、德文詩作、中文散文以及台語詩等多種語言文本。作品試圖透過不同語言、調式的交織碰撞,呈現藝術家在多元文化養成下的內在狀態和身份探索,如同作曲家所說的:「面對大環境聚焦本土文化時,學習西洋古典音樂宛如一種文化原罪……身份認同的問題於我輩,早已不只物種族群的分類,也包括了專業學科、藝術方法、使用語彙等等。」

▲台北室內合唱團(圖|台北室內合唱團 提供)

▲台北室內合唱團(圖|台北室內合唱團 提供)

同樣來自台灣的作曲家高愷怡,創作的〈靜域〉則用更抽象的人聲實驗,來回應音樂會的主題。作品選擇以各種字母發聲取代傳統歌詞,探索人聲作為直接情感媒介的可能性。透過音韻的堆疊、交織和碰撞,描繪獨處時刻的內心寂靜,以及遠離塵囂、尋求安靜的心理狀態。

波蘭作曲家 Dariusz Zimnicki 的〈噢,所有路過之人〉 (O vos omnes),引用了舊約聖經《耶利米哀歌》的經文:「所有路過的人啊,請你們留意觀看,有像這臨到我的痛苦沒有?」 指揮鮑恆毅提到,作曲家是以東歐的視角觀察當代國際局勢,藉由這段充滿苦難哀訴的文本,暗喻著當前世界的緊張關係和人民承受的壓力,傳達了深切的擔憂與關懷。

▲鋼琴家王乃加(圖|台北室內合唱團 提供)

▲鋼琴家王乃加(圖|台北室內合唱團 提供)

▲豎琴家曾韋晴(圖|台北室內合唱團 提供)

▲豎琴家曾韋晴(圖|台北室內合唱團 提供)

在《遺落世事》的樂音中,流淌著跨越時代的深刻情感。音樂映照著我們身處的時代,也探問每個人的內心風景。願聽者在旋律裡,能找到沉澱的空間,感受藏於喧囂之外,溫暖而堅韌的內在力量。願這份聲響,成為心中恆久的撫慰與安寧。

▲主圖 近年相當活躍的旅奧指揮家鮑恆毅(圖|台北室內合唱團 提供)

生活在這個快速變化的世界,您是否偶爾心累,想找個地方靜一靜?台北室內合唱團將在5月28日(三)晚上七點半,於國家音樂廳帶來《遺落世事—鮑恆毅的浪漫主義》音樂會,邀請到近年相當活躍的旅奧指揮家鮑恆毅擔任客席指揮,並和鋼琴家王乃加、豎琴家曾韋晴合作,以馬勒觸動人心的名作〈我與世界失去聯繫〉為主軸,精選橫跨百年的浪漫主義選曲和當代合唱委託創作,探索深刻的浪漫主義哲思,期盼在不太安定的時代,透過音樂找到靜下來和往前走的力量。

為何「遺落世事」?馬勒的〈我與世界失去聯繫〉

「『Ich bin der Welt abhanden gekommen』(我自世界隔絕)的概念不限於『厭世』或『遺世』的負面逃避感。」對於音樂會的主題,指揮鮑恆毅有著深刻的解讀。他認為,感受到黑暗、沉浸在憂慮的經驗,反過來看,更可能表示內心正迫切地渴望希望和夢想。所以,「遺落世事」也可以是一個轉向內心,沉澱反思,重新尋找希望的過程。面對後疫情時代的挑戰、國際局勢的變動,以及日常生活中躲不開的壓力和困惑,指揮鮑恆毅觀察到人們普遍的不安和疏離。「生命中的各個階段,從青澀的夢想,隨著日漸成長背負的新壓力,工作中的各類挑戰與無盡煩惱,抑或是每段關係、每個家庭中的不同課題,人類內心總有悄然無聲的憂慮伴隨,在無數的困惑與掙扎中前行。」基於這樣的體會策劃音樂會的曲目,希望呈現「困境和希望、信仰之間的衝突和融合」。整場音樂會以浪漫主義時期作品豐沛的情感為主軸——就像舒曼說的:「音樂的藝術是最高的藝術,因為它能夠表達靈魂中最深刻的情感。」(Die Kunst der Musik ist die höchste Kunst, weil sie die tiefsten Empfindungen der Seele ausdrücken kann.)——同時把這些經典和當代作曲家的回應放在一起,邀請聽眾一同感受音樂裡描繪的不安和矛盾,並在當中找找看,個人內心世界和外在現實怎麼連結,最終還是能抱著希望,去追尋從沒真正遺落的美好。

作為整場音樂會靈魂之作,馬勒根據詩人呂克特 (Friedrich Rückert) 同名詩作譜寫的這首藝術歌曲,可以說是他最貼近內心、最深刻的作品之一。創作當時,馬勒經歷了身心的巨大掙扎,作品彷彿是心境的直接寫照——並非完全絕望,而是帶著些許疲憊,選擇暫時離開世界的喧囂,回到屬於個人的「寧靜領域」。「我已向塵囂死去」,詩裡寫道,「我獨自活在我的天上,活在我的愛裡,活在我的歌裡。」 這樣的「遺落」,其實是對內在世界、對藝術創作的全然投入和回歸。透過當代合唱編曲大師戈特瓦爾德 (Clytus Gottwald) 改編的無伴奏合唱版本,以純粹的人聲,細膩呈現原曲的幽微情感和深邃意境。

▲作曲家馬勒(圖|wiki照片)

▲作曲家馬勒(圖|wiki照片)

回望經典與當代迴響,浪漫主義的多重面向

除了馬勒的核心作品,音樂會也安排了多首德奧浪漫主義時期的合唱經典,呈現那個時代豐富多元的情感樣貌。孟德爾頌 (Felix Mendelssohn) 的〈主啊,如今可以容你的僕人安然去世〉 (Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren),取材自路加福音,是作曲家晚年為雙合唱團寫下的經文歌,音樂中流露出莊重、平和的祈願和對永恆的嚮往。而身為浪漫主義代表人物的布拉姆斯 (Johannes Brahms),音樂會選了作品92中的〈噢,美麗之夜〉 (O schöne Nacht) 和〈暮之歌〉 (Abendlied)。前者以綿長的旋律描繪月光柔美的夏夜景色;後者則在日夜交替之間,細膩捕捉了喜悅和憂傷悄然淡去、最終安然進入夢鄉的寧靜心情,體現了浪漫主義音樂對自然風景、個人情感和生命思考的深刻關注。

長期致力於當代合唱音樂的台北室內合唱團,這次也委託國內外三位作曲家,創作全新的世界首演作品。台灣作曲家林芳宜的〈破折號〉,巧妙地融合了拉丁文經文歌、德文詩作、中文散文以及台語詩等多種語言文本。作品試圖透過不同語言、調式的交織碰撞,呈現藝術家在多元文化養成下的內在狀態和身份探索,如同作曲家所說的:「面對大環境聚焦本土文化時,學習西洋古典音樂宛如一種文化原罪……身份認同的問題於我輩,早已不只物種族群的分類,也包括了專業學科、藝術方法、使用語彙等等。」

▲台北室內合唱團(圖|台北室內合唱團 提供)

▲台北室內合唱團(圖|台北室內合唱團 提供)

同樣來自台灣的作曲家高愷怡,創作的〈靜域〉則用更抽象的人聲實驗,來回應音樂會的主題。作品選擇以各種字母發聲取代傳統歌詞,探索人聲作為直接情感媒介的可能性。透過音韻的堆疊、交織和碰撞,描繪獨處時刻的內心寂靜,以及遠離塵囂、尋求安靜的心理狀態。

波蘭作曲家 Dariusz Zimnicki 的〈噢,所有路過之人〉 (O vos omnes),引用了舊約聖經《耶利米哀歌》的經文:「所有路過的人啊,請你們留意觀看,有像這臨到我的痛苦沒有?」 指揮鮑恆毅提到,作曲家是以東歐的視角觀察當代國際局勢,藉由這段充滿苦難哀訴的文本,暗喻著當前世界的緊張關係和人民承受的壓力,傳達了深切的擔憂與關懷。

▲鋼琴家王乃加(圖|台北室內合唱團 提供)

▲鋼琴家王乃加(圖|台北室內合唱團 提供)

台北室內合唱團與鮑恆毅,純正德奧浪漫主義的聲響

本場音樂會由指揮鮑恆毅領銜,憑藉在合唱與管弦樂指揮領域獲得的國際大獎肯定,以及對德奧浪漫主義曲目深刻的理解和細膩的詮釋,帶領聽眾進入樂曲的深層世界。鋼琴合作則邀請到國內優秀的鋼琴家王乃加老師。活躍於樂壇的王乃加老師,除了擔任多個頂尖合唱團的鋼琴合作之外,也參與台北室內合唱團多張獲獎專輯的錄製,精湛的琴藝與豐富經驗,將為音樂會打下穩固的基礎。此外,音樂會更特別邀請到現任臺北市立交響樂團豎琴首席的曾韋晴老師,為特定曲目帶來更豐富細膩的音響色彩。指揮、鋼琴、豎琴與台北室內合唱團精湛的人聲合唱,共同呈現一場精彩的音樂饗宴。 ▲豎琴家曾韋晴(圖|台北室內合唱團 提供)

▲豎琴家曾韋晴(圖|台北室內合唱團 提供)

在《遺落世事》的樂音中,流淌著跨越時代的深刻情感。音樂映照著我們身處的時代,也探問每個人的內心風景。願聽者在旋律裡,能找到沉澱的空間,感受藏於喧囂之外,溫暖而堅韌的內在力量。願這份聲響,成為心中恆久的撫慰與安寧。

▲主圖 近年相當活躍的旅奧指揮家鮑恆毅(圖|台北室內合唱團 提供)

節目資訊與購票